浴衣色滲み取り参考価格(2020年10月現在・税抜き)

浴衣色滲み取り参考価格(2020年10月現在・税抜き)

今回の浴衣は、全体白い部分に赤い色が滲んで染まった状態

色滲み取り復元洗い

10000円~

色柄、色の出方や止まり具合により金額が変わります。

色がどの程度滲むのか、抜けるのかは生地への染めの定着の強さ(堅牢度)に依存していきます。

滲んだ色より本体の色が先にどんどん抜けていってしまうこともあり、その場合は本体の色がかなり白けてしまったりする可能性があります。

おしゃれ工房You友(ゆうゆう) 大友 眞吾です。

公式LINEへ複数枚の写真とともに浴衣の色滲みのご相談を頂きました。

公式LINEの相談のお返事をメインでしているのは店主ではなく息子の健也となります^^

自分で中性洗剤を使って洗ったところ、色が滲んでしまったとの事。

写真からは白い部分全体がうっすらと赤く染まった感じが見えていました。

シミ抜きって、小さなシミを染み抜き台の上で部分的に取るのと、全体の広範囲を取っていくのでは全く工程も異なるし、

必要な技術やスキルも違います。全体処理は服だと縮み変形の修復ができるスキルも必要となるので難しくなります。

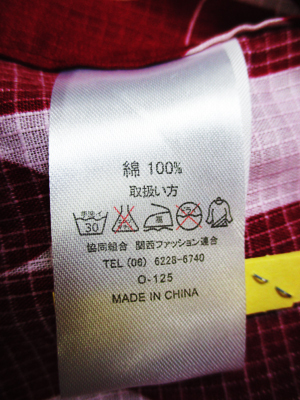

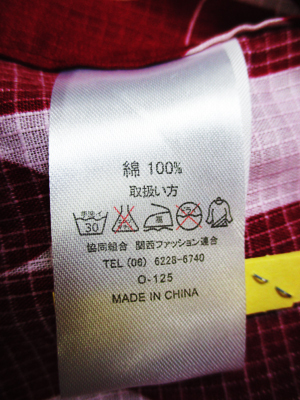

お客様のご相談内容から、買って間もないこと、品質表示では30℃以下の水温で手洗い可、ドライクリーニングは不可となっています。

洗い方法としては手洗いでの水洗いしかできないということですね。

中性洗剤を使って洗ったというのは正解です、アルカリ洗剤より中性洗剤のほうが色滲みは出にくくなります。

あとは洗濯機の手洗いコースで洗ったのか、バケツなどつかって手洗いしたか・・・ですが、水洗いしかできない浴衣を、中性洗剤で洗って色が滲んでいますので、当店からのアドバイスは購入店へ相談してみたら?です。

服には品質表示が付けられており、この表示は服の保証書になります。

指定通りの洗い方をして出た不具合はメーカーの責任と法律で明確に分けているとても大切なものなんです。

過去にあったことですが、洗い方の表示を間違えて付けてしまった(水洗いできないものに水洗い可能なマークを付けてしまった等)ことで、メーカーが商品を回収し代金の返金対応に走るケースもあるくらい大切なものなのです。

中には切り取り線がついているモノもありますが、切り取ると保証書としての効力はなくなるので切り取らないように・・・

でも、和服やオーダー品には実はこの品質表示をつける義務がないんです。品質は作るメーカー、職人さんに任せるという法律基準なんです。責任もって作れと法律が言っているってことです。

今回は老舗の和服店ということで相談したところ、とても快い対応をして頂いたとのことでした^^

和服専門店といえど、そのお店で生地を染めたり織ったりなどして作ってはいないところがほとんどです。

和服クリーニングは呉服屋さんが安心、って良くお聞きしますが、その呉服屋さんで洗っているわけではなく契約しているクリーニング店へ依頼しているんです。

だから、今の実際の品質は?って、実は良くわかっていないお店って結構あるんです。

作られ方、品質も時代の流れとともにどんどん変化していきますから。

自店で販売している浴衣が、それも水洗い可能なはずのものが水洗いで色がにじんでしまうなんてお店の信用にかかわる問題ですから、これがわかる事はお店にとってとても重要なことだと思います。

ただし、いろいろなお店があり対応も様々・・・とても嫌な思いをされる可能性もあります。

今回は健也の呉服屋さんへの対応の仕方と色滲みの詳しい説明に喜んでいただけたこと、色滲み取りの結果も喜んでいただけたことにとてもうれしく思っています。

夏物衣料でも水洗いで色が滲む服って多くご相談もかなりあります。

今回は公式LINEのやり取りの中で

「ぜひぜひブログに載せてください!

私も、そのブログのおかげで浴衣を直して頂けた一人なので、ぜひ困っている方の為にもお願い致します!!楽しみにしております!!」

とうれしいお返事も頂けました。

そんな浴衣色滲み取りご紹介です^^

水洗いで服の柄が滲むって、普通に考えると、取れるわけないって思うんじゃないかな。

だって私自身、20年くらい前なら、滲んだ色なんて取れるわけねーだろ・・・って思っていた一人です。

クリーニングの技術、汚れやシミをどう落とすか、って事だけ考えていたとしたら、この滲みも落とせるようにはなっていません。

この色滲みを落とすためには、作る側の技術や染色技術を学ぶことで、落とす方法が見えてくる・・・

クリーニングは落とすことですが、繊維にとっては染料という名の汚れを洗っても落ちにくくするって技術はクリーニング店が求める落とす技術の真逆になるんです。

滲みを落とす前に本体の色は落としたくないので止める、でもしっかり止めてしまうと滲んだ染料まで落ちなくなる・・・

私自身も、他業種のことを学ばなかったら、今ある技術も作る事はできなかったんです。

作る側の技術と落とす側の技術、両方があってできるようになった技術なんです。

1時間のドキュメンタル番組を収録していた時、撮っていたディレクターから

ディレクター 「素朴な疑問なんですが。質問していいですか?」

私 「どーぞ!」

ディレクター 「柄のある服に色が滲んでいるのに、どうして柄を残して滲んだ色だけ取れるんですか??」

私 「不思議だよねぇ。私も昔同じように思っていたし!!(笑)」

私の友達でもあり、師匠でもある人から、言われたことは

「大友さんのやっていることって、実はものすごくシンプルだよね!」

そう言われました(笑)この言葉を言ったこの人のすごさがわかる人って少ないんじゃないかな。

このブログのことを「大友ワールド」と言われ「すごいですよねぇ」って読んでる人は見事に罠にはまっている!!

っとまで言われ、、、まさにその通り(大笑)

息子の健也には染み抜きや色補正、染色までの技術の基本を教えてくれたのはこの人なんです。

私自身も出会えてよかったと心から思える人で。学ぶならこの人しかいないって思った人だからです^^

色を定着させる技術とシミを落とす技術を合わせて使うことで、一見不可能に見える全体を漬け込んでいるのに落としたい部分の色だけを落とす…なんてことができちゃうんですね。

もともとの色が褪せやすいモノや水洗いできなくてどんどん色が流れ出てしまうモノ等、できないものもあります。

今回のこの浴衣は一度は滲んではしまったものの、全体の色はしっかりと染められていたので、滲んだ部分だけを落とすことができたんです。

色滲みを取りながら色を止めていった感じでは、今後お客様自身で手洗いをして使っていっても滲むことなく洗えるんじゃないかな?と思えるしっかりとしたものでした。

品質表示はとても大切な役割を持っています。

みなさんも覚えておくことでお手入れのしやすい服を見分けることができるようになります。

特に夏物なんかは付いた汗を自分で流せるよう、水洗いが可能なものを選んでいくことで汗をかいても安心して着ていけますね^^